마음에 상처를 입거나 삶이 지난하여 고통 받는 사람들에게 위안과 위로는 삶의 무게를 견디게 하는 절실하고 소중한 에너지가 된다. 일상에서 사람들은 소소하게 위로하고 또 위로 받는 존재로서 서로에게 버팀목이 되어 준다. 십자가를 지고 골고다 언덕을 오르는 예수님이나 보리수 아래서 깨달음을 구하는 부처님의 깡마른 모습은 삶에 지친 우리들에게 평온과 위로를 안겨다준다. 인류 역사상 가장 선하고 아름다운 인격체로서 그들이 주는 위안에 수많은 사람들이 감읍하고 고단한 삶을 숭고하게 받아들이려 한다.

선한 삶을 따르려는 사람들은 이와 같은 성인들의 모습에 자신을 투영해 보고 그 속에서 자신의 또 다른 이상적인 이미지를 연상하기도 한다. 불교를 믿는 사람은 부처님의 얼굴에서 자신을 보았다 하고, 기독교를 믿는 사람은 예수님의 얼굴에서 자신을 보았다고 한다. 김영훈의 작업에 등장하는 겸손하고 선한, 그리고 사색하는 ‘그 사람’은 바로 부처님이기도하고, 예수님이기도 하고 나 자신이 되기도 한다.

‘시작은 있으되 끝은 알 수 없다. 허나 끝이 없는 시작이 있을 수 있을까?’ 이 물음은 ‘나’를 시작으로 하는 그 지점에서 확장되는 모든 것들의 끝, 그 알 수 없는 ‘끝’에 대한 질문이다. 김영훈작가의 작업은 여기에서 출발한다. ‘끝’에 대한 의구심이 그의 작업의 모티브다.

작가는 중력으로부터 자유로운 영혼의 확장과, 역으로 자아의 심연 속 깊이로의 여행이나 명상을 다룬다. 그것은 끝을 알 수 없는 미지에서 시작점인 개체로 실존하는 것에 대한 물음이며, 또한 자신의 초라함에 비교조차 할 수 없는 광대한 그 무엇에 대한 무조건적인 그리움과 동경이다. 불확실성에 대한 인식의 확장은 감히 인간이라는 미미한 존재가 가늠하기에는 너무도 거대하고 신비스러운 영역인 ‘시작과 끝’에 대한 의문을 풀고자 하는 과정이다.

김영훈작가는 메조틴트(mezzotint) 판화제작기법으로 만든 이미지를 통해 대상에 대한 느낌과 자의적 해석에 관한 이야기들을 산문 형식으로 나레이팅한다. 그리고 이 과정 속에서 존재하는 것에 대한 명상을 유도하고자 한다. 부드럽고 미묘한 색조 변화를 얻을 수 있는 동판화의 메조틴트 기법은 음영의 표현이 역순으로 제작되는, 즉 보이지 않는 암흑의 공간에서 밝은 빛으로 형상을 만드는 과정을 담고 있다.

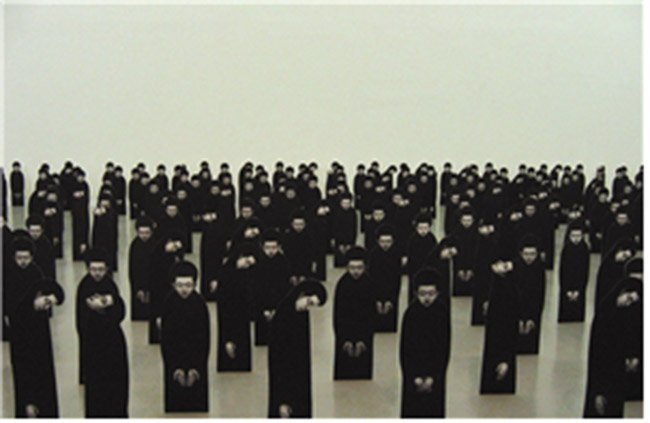

인물이미지를 통해 존재 안으로의 깊이와 존재 밖으로의 넓이를 동시에 표현하는 김영훈의 작업은 이미지와 여백의 조화에 중점을 둔 평면작업과 군집으로 나열하거나 반복적으로 배치한 설치작업으로 나뉜다. 평면작업에서는 단순하면서도 흑과 백으로 강하게 대비되는 이미지와 여백의 단순한 표현으로 속세를 벗어난 영혼의 완전한 자유, 그리고 상대적으로 미지의 무한한 넓이를 가늠하고 미지 그 이상의 미지를 탐구하는 한 인간의 모습을 그리고 있다. 반면 설치작업에서는 수많은 복제된 이미지의 규칙적 반복과 때로는 불규칙적 배열로 파생되는 자아의 무한성을 거론하고 있다.

김영훈작업의 모티브는 중력으로부터 자유로운 영혼을 담은 인물들에서 출발한다. 인물이미지는 자신 안의 무한한 깊이와 자신 외부의 무한한 넓이 사이 혹은, 그 경계선 상에 존재하는 인간의 형상이다. 그가 표현한 인간(인물)은 내부로의 깊이와 외적 넓이의 끝없는 확장의 출발점을 의미한다. 그것은 곧 시작은 있으나 끝이 없는 무의식으로의 여행, 동시에 그 넓이를 알 수 없는 공간으로 여행을 떠나는 존재의 모습을 나타내는 것이다. 그의 작품에서 내 안의 깊이와 내 밖의 넓이, 그리고 그 경계선 상의 '나'는 각각 얼굴 위주의 이미지, 작은 인체 이미지, 직선과 곡선의 외각 이미지로서 표현된다.

작가는 인물의 표정과 손의 위치, 동세를 통해 고요와 안식 그리고 영혼의 세계를 이야기하며, 작품들에서 보이는 원의 이미지는 외부의 넓이와 깊이를 표현하기 위한 방편이다. 그것은 꽉 차있는 공간이기도 하지만 동시에 또 다른 공간으로 연결되는 통로로서의 공간이기도 하다. 분명한 것은 안과 밖이 어떠한 경계로 분명하게 나뉜다는 것이다. 또한 인체의 외각 부분을 부드러움과 날카로움의 조형적 요소로 긴장과 완화를 표현하고자 했는데 곡선은 주로 모호하며 신비로운 존재를, 직선의 경계는 그 경계로 인하여 분리 되는 이곳과 저곳을 나타내고 있다. 우리가 무엇을 인식하고 느낄 수 있는지에 대한 경계일 뿐이다.

김영훈작가는 다음과 같이 독백한다.

'우리 주변에서 일어나는 일련의 사건들과 충격적인 소식들로 심신이 멍드는 요즘이다. 매스컴 발달의 병폐인가? 알지 말아도 될 것들, 알지 못했으면 더 좋았을 것들, 알 필요가 없는 것들로 인해 우리는 크고 작은 스트레스를 받으며 살고 있다. 시간이 지나도 망각은 더디고 미비한 우울증 혹은, 커다란 트라우마는 깊어만 간다.

위로가 필요했다. 그래서 작업을 했다. 나는 이번 작업으로 나에게, 그리고 고통 받고 있는 누군가에게 작은 위로를 전하고 싶었다. 그것은 아무 말 없이 어깨를 뚝뚝치는 정도의 인사, 살포시 안아주는 정도의 위로, 그도 아니면 그저 눈만 마주치는 정도의 공감이다. 그것밖에 해줄 수 없는 아주 가벼운 위안이다.'

배미애 geog37@nate.com 갤러리이배 및 이베아트랩 대표, 전 영국 사우스햄톤대학교 연구원 및 부산대학교 연구교수. 지리학을 전공하고 대학에서 강의와 연구원 생활을 오랫동안 하였다. 직업에서 배우는 성찰적 태도에 깊이 공감하면서 평소 미술작품과의 막역한 인연으로 50세에 정년에 구애 받지 않는 새로운 직업으로 갤러리스트를 택했다. 미술사의 맥락을 짚어가며 일년에 약 10번의 전시를 기획하며 주로 우리나라의 보석 같은 작가들을 대중들에게 널리 알리고 차세대 한국 미술계를 이끌어나갈 신진 작가 발굴에도 힘쓰고 있다.

(*이 칼럼은 Nextdaily의 편집방향과 다를 수 있습니다.)

관련기사

- [배미애의 아틀리에 풍경] 미디어아트 작가 김창겸의 ‘Natura Morta'

- [배미애의 아틀리에 풍경] 세라믹아트 작가 이승희의 ‘TAO'

- [배미애의 아틀리에 풍경] 사진예술작가 구성수의 ‘포토제닉 드로잉'

- [배미애의 아틀리에 풍경] 빛의 회화 황선태 작가의 ‘익숙하고 낮선’ 실내풍경

- [배미애의 아틀리에 풍경] 회화작가 정영주의 ‘Topophilia 場所愛’

- [배미애의 아틀리에 풍경] 평면조각 김현식 작가의 ‘Beyond the Visible-사이공간’

- [배미애의 아틀리에 풍경] 회화적 조각 권대훈 작가의 ‘Willowwacks (무인산림지대)'

- [배미애의 아틀리에 풍경] 라이트아트 작가 최수환의 ‘Emptiness'