무정? 무정이란 단어가 낯설었다. 사전을 뒤져봤지만, ‘따뜻한 정이 없이 쌀쌀맞고 인정이 없음’이나 ‘남의 사정에 아랑곳없음’이라는 의미는 아닐 것으로 봤다. 책을 읽고 난 뒤, ‘보이는 것과 보이지 않는 것들’이라는 부제가 내용과 더 어울린다는 생각이 들었다. ‘무정’이라는 단어는 노장철학의 ‘무위(자연에 따라 행하고 인위를 가하지 않는 것)’의 대체어로 간주하기로 했다.

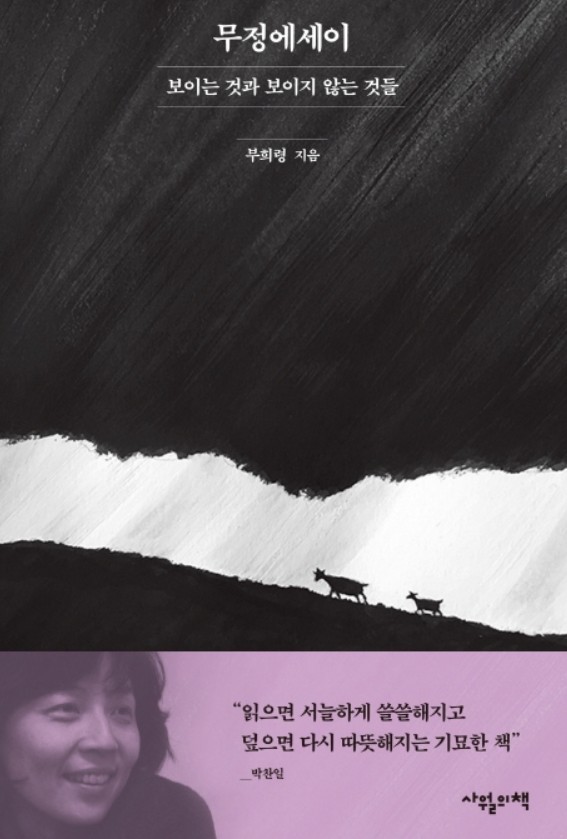

부희령 작가의 첫 번째 산문집 ‘무정에세이’(365p, 사월의 책)는 작가로서 완성된 글쓰기의 한 경지를 보여주는 가작(佳作)이다. 그의 글은 물 흐르듯 자연스럽다. 현학적이어서 위압하거나, 명료해서 뒤로 숨게하는 지적오만이 아니라, 보여주는 사유가 없음에도 성찰하게 만드는 힘이 있다. 깜찍하면서 웅숭깊거나, 또는 가슴을 아리게도 한다.

그렇다고 특별한 소재나 인물에 대한 이야기가 아니다. 나 또는 너, 혹은 우리 주변에서 흔히 일어나는 소소한 일상의 이야기이다. 평범한 재료들로 흠잡을 데 없는, 아니 부담스러울 정도의 이런 훌륭한 만찬을 만들어 낼 수 있다니, 제대로 대접받은 식객의 포만감이 이러할까.

‘그래도 신호등이 빨간색에서 초록색으로 바뀌는 순간이 오고 마침내 길이 열린다. 너무 빛나는 말들은 버려야 하는 길이다. 불타오르는 열의도 밀려드는 호의도 이야기하지 않는 길이다. 나를 굳이 설명하려 애쓰지 않는 길이다. 그렇게 무정한 마음을 붙들고 참으로 유정해서 무정한 세상을 건너간다. 점점 더 사소하고 시시해지지다가 슬그머니 삭제될지도 모르지만, 그렇게 나는 4차선 도로의 폭만큼 세상을 향해 다가간다.’(서문 中)

지난 2015년부터 2019년까지 여러 신문과 매체에 실은 글을 가려 뽑은 ‘무정에세이’는 6부로 나눠져 있다. 실려 있는 98편의 에세이는 산문이라기보다 진하게 농축된 스토리가 녹아있는 초단편소설을 대하는 느낌이다. 아까워서 아껴두고 매일 한 알씩 뽑아먹는 알사탕 같다고 할까. 새콤달콤 쌉싸래하기 까지, 그러면서 어느 순간 참지 못하고 다 먹어치우곤 아쉬움과 여운이 남게 되는 그런 추억속의 맛이 아닐지.

‘봄비에 떨어지기 시작한 연분홍 꽃잎들과 순댓국 집 유리창에 달라붙어 있는 것이 눈에 띄었다. 한때는 가지마다 환하게 피어나던 여린 꽃송이들이 그렇게 서둘러 생을 마감하고 있는 중이다. 이 세상에서 단 하나 변하지 않는 것은, 한번 생겨난 것들은 반드시 사라지기 마련이라는 이치라고 들었다. 새로 태어나는 것들이 벅차서 아름답듯, 사라지는 것들은, 떠나는 것들은, 애달파서 아름답다. (p320, 낙화유수)

이런 사유는 또 어떤가.

‘광장에 모여 있는 사람들은 길고 다양한 평범함의 스펙트럼을 이루고 있다. 나 또한 그 스펙트럼의 어딘가에 속해 있을 것이다. 이런저런 실수와 잘못에 자주 걸려 넘어지며 살아가고 있는 나는, 그러한 평범한 덕분에 심각하고 위중한 반인류적 범죄 같은 것을 저지르지 않을 수 있었는지도 모른다. 다른 사람보다 특별하거나 우월한 위치를 확보하려는 욕망에 깊이 휘말려들지 않을 수 있었고, 그렇게나 중독성 있다는 달콤한 권력의 맛, 타인의 삶을 디딤돌 삼아 번성한 행복으로부터도 멀어질 수 있었는지도 모른다.’(p261, 광장에서)

소설가 김남일은 “부희령은 평범한 사람들 사이에서 오고가는 사소하고 느슨한 선의에 대해 쓴다. 바람이 지나가는 길, 햇살이 꺾어지는 골목 어귀에 남아있는 기억에 대해 쓰며, 코끼리, 혹은 내가 아닌 존재의 눈의 세상을 바라보는 경이로움에 대해 쓴다”고 했다.

칼럼니스트 박찬일은 “여기 실린 글들은 어쩌면 늘 실패하고 곤란에 처해 살아가는 우리에게 보내는 작가의 따뜻한 작은 불빛일 것이다. 그 불이 설령 꺼질지라도, 다시 잘 살아야겠다고 다짐한다”고 했다.

작가 부희령은 2001년 경향신문 신춘문예에 단편소설 ‘어떤 갠 날’이 당선돼 등단했다. 소설집 ‘꽃’, 청소년 소설 ‘고양이 소녀’가 있고, ‘살아있는 모든 것들’ ‘아무 것도 사라지지 않는다’ 등 수십권의 책을 번역했다. 나성률 기자 nasy23@nextdaily.co.kr